|

Меню сайта

|

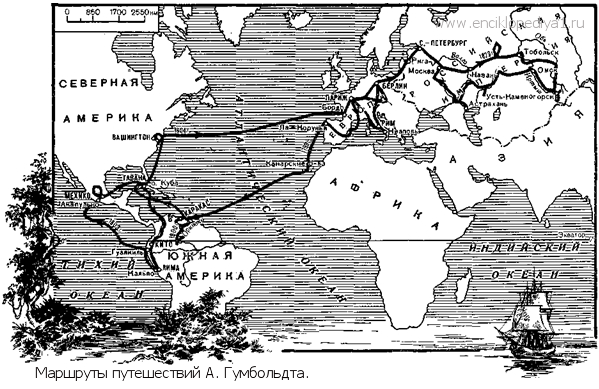

Америка. Гумбольт, Лангсдорф В августе 1804 г. путешественники вернулись в Европу. В обработке громадного количества собранных ими коллекций приняли участие виднейшие ученые — Кювье, Лаплас, Гей-Люссак, Ламарк и др. Сочинение о научных результатах экспедиции составило 32 тома и потребовало от Гумбольдта четверть века упорной работы, захватившей его настолько, что он уже новых больших путешествий совершить не смог. За всю свою почти девяностолетнюю жизнь Гумбольдт написал 636 научных сочинений; многие из них представляют большие тома по нескольку сот страниц. Все его научные работы пронизаны одной центральной идеей — взаимосвязи всех явлений природы. Особенно полно взгляды Гумбольдта на единство природы отражены в его грандиозном пятитомном труде «Космос». Над этим произведением он работал всю жизнь, но все же не успел закончить. Ученый рассматривает в «Космосе» взаимосвязь всех известных ему явлений в природе. Многое из того, что высказал Гумбольдт, устарело еще в XIX в. Но в целом его идеи оказали огромное влияние на развитие естествознания и особенно географии. В августе 1804 г. путешественники вернулись в Европу. В обработке громадного количества собранных ими коллекций приняли участие виднейшие ученые — Кювье, Лаплас, Гей-Люссак, Ламарк и др. Сочинение о научных результатах экспедиции составило 32 тома и потребовало от Гумбольдта четверть века упорной работы, захватившей его настолько, что он уже новых больших путешествий совершить не смог. За всю свою почти девяностолетнюю жизнь Гумбольдт написал 636 научных сочинений; многие из них представляют большие тома по нескольку сот страниц. Все его научные работы пронизаны одной центральной идеей — взаимосвязи всех явлений природы. Особенно полно взгляды Гумбольдта на единство природы отражены в его грандиозном пятитомном труде «Космос». Над этим произведением он работал всю жизнь, но все же не успел закончить. Ученый рассматривает в «Космосе» взаимосвязь всех известных ему явлений в природе. Многое из того, что высказал Гумбольдт, устарело еще в XIX в. Но в целом его идеи оказали огромное влияние на развитие естествознания и особенно географии. Имя Гумбольдта навсегда останется в науке. Оно увековечено на географической карте, в названиях растений, животных, минералов, даже на Луне есть «кратер», носящий имя Гумбольдта. Из русских путешественников важные исследования в Америке провел Григорий Иванович Лангсдорф, экспедиция которого в 1821—1828 гг. подробно обследовала Бразилию и проникла в области, куда еще не ступала нога европейца. Путешественник Изучал фауну и флору страны и доставил в Европу в живом виде редчайшие южноамериканские растения. Однако наибольшую ценность для науки представляют этнографические материалы, собранные Лангсдорфом. Он проник к индейцам, которые не знали железа. Лангсдорф дал яркое описание занятий и обычаев многих индейских племен. В историю изучения Южной Америки новые страницы вписал Ч. Дарвин. В 1831 г. корабль «Бигль», на котором он совершил свое знаменитое кругосветное плавание, бросил якорь у берегов тогда почти неизвестной Патагонии, в устье р. Санта-Крус. Капитан судна «Бигль» Фиц-Рой и Дарвин на лодках поднялись по реке до отрогов Анд и составили подробное описание и карту бассейна Санта-Крус. В течение 11 лет (1848—1859) в бассейне Амазонки вел изыскания английский натуралист Генри Бейтс. Он собрал гербарий из 14 тыс. растений, в числе которых оказалось 8 тыс. неизвестных науке видов. После путешествия Бейтса огромное «белое пятно» Амазонской низменности на карте значительно уменьшилось. Имя Гумбольдта навсегда останется в науке. Оно увековечено на географической карте, в названиях растений, животных, минералов, даже на Луне есть «кратер», носящий имя Гумбольдта. Из русских путешественников важные исследования в Америке провел Григорий Иванович Лангсдорф, экспедиция которого в 1821—1828 гг. подробно обследовала Бразилию и проникла в области, куда еще не ступала нога европейца. Путешественник Изучал фауну и флору страны и доставил в Европу в живом виде редчайшие южноамериканские растения. Однако наибольшую ценность для науки представляют этнографические материалы, собранные Лангсдорфом. Он проник к индейцам, которые не знали железа. Лангсдорф дал яркое описание занятий и обычаев многих индейских племен. В историю изучения Южной Америки новые страницы вписал Ч. Дарвин. В 1831 г. корабль «Бигль», на котором он совершил свое знаменитое кругосветное плавание, бросил якорь у берегов тогда почти неизвестной Патагонии, в устье р. Санта-Крус. Капитан судна «Бигль» Фиц-Рой и Дарвин на лодках поднялись по реке до отрогов Анд и составили подробное описание и карту бассейна Санта-Крус. В течение 11 лет (1848—1859) в бассейне Амазонки вел изыскания английский натуралист Генри Бейтс. Он собрал гербарий из 14 тыс. растений, в числе которых оказалось 8 тыс. неизвестных науке видов. После путешествия Бейтса огромное «белое пятно» Амазонской низменности на карте значительно уменьшилось.

К началу XIX в. наиболее обширным «белым пятном» на карте Северной Америки оставалась область Скалистых гор и лежащая за ними территория к западу между pp. Фрейзер и Колорадо.

В 1803—1805 гг. эту область прошла экспедиция, снаряженная правительством США, руководимая Мэриуотером Льюисом и Вильямом Кларком. С проводниками-индейцами они достигли верховий Миссисипи, перевалили через Скалистые горы и по р. Колумбии спустились до Тихого океана. За экспедицией Льюиса — Кларка последовали и другие. К середине XIX в. «белое пятно» на карте Дальнего Запада (т. е. область за Скалистыми горами) перестало существовать. В первой половине XIX в. почти неизвестны были внутренние районы на северо-западе материка. Здесь успешно проводили исследования русские моряки, находившиеся на службе у Российско-американской компании. Они постепенно пополнили карты бассейнов рек — Юкона. Кускоквима и др., изучали горы, озера, полезные ископаемые, собирали этнографические материалы. Особенно ценные исследования в 1842— 1844 гг. выполнил лейтенант Л. А. Загоскин, написавший по возвращении в Петербург книгу о своем путешествии по Аляске. В целом усилиями русских путешественников к 1867 г. (до продажи Русской Америки США) было составлено географическое описание и картографическое изображение почти всей северо-западной части материка. Неизвестной оставалась часть Аляски, примыкавшая к северной границе Канады. После открытия в 1896 г. на р. Клондайк (приток Юкона) золота правительство США направило сюда геологов и картографов. В начале XX в. последние неизвестные территории на северо-западе Америки были изучены. В связи с историей исследования Америки нельзя не рассказать о путешествиях и удивительной жизни Элизе Реклю, ученого-энциклопедиста. Элизе готовился стать священником, так же как его отец, но революция 1848 г. во Франции произвела на него огромное впечатление и изменила его жизненный путь. Юноша поехал в Берлин и поступил в университет, где вскоре стал лучшим учеником известного тогда немецкого географа Карла Риттера. Жилось студенту нелегко: родители были не в состоянии ему помогать и средства на жизнь он добывал уроками французского языка. Государственный переворот во Франции, уничтоживший республику, когда Наполеон III был провозглашен императором, застал Реклю на побывке у родителей. Элизе вместе с братом стал призывать крестьян к протесту против монархии. Полиция намеревалась арестовать «бунтарей». Узнав об этом, они бежали в Англию. В поисках работы Элизе переезжает в Ирландию, где поступает на службу к помещику. В свободное время он продолжает заниматься географией. Здесь у него зародился план написать книгу о Земле. Но для этого надо было многое повидать самому. И Реклю, поступив поваром на судно, направляется в Америку. Там, чтобы не умереть с голоду, он работает грузчиком и перебивается другими случайными заработками. В Северной Америке он проехал по Миссисипи, посетил Великие озера. Перебравшись в Южную Америку, он прошел по Колумбии и Гвиане, путешествовал в Андах. Два года провел Реклю в Америке и вернулся во Францию таким же бедняком, каким и был. Неоценимым богатством, приобретенным Реклю в путешествиях, были собранные географические материалы. В 1868 г. вышел первый том его большой работы «Земля». В нем он изложил многое из того, что сам наблюдал в природе и изучил. Эта книга сделала имя Элизе Реклю известным всему научному миру и прославила его среди широких кругов читателей. За короткий срок она издавалась пять раз во Франции, была переведена на немецкий, английский, итальянский языки, а на русском языке выдержала шесть изданий. Работу Реклю над сочинениями прервала франко-прусская война. Он вступил добровольцем в Национальную гвардию, а когда была провозглашена Парижская коммуна, стал в ряды ее активных защитников. Париж окружили контрреволюционные войска Тьера. Город голодал. В одной из вылазок за продовольствием для коммунаров Реклю попал в плен. Его заточили в тюрьму. После поражения Коммуны Реклю был приговорен к пожизненной ссылке на о-в Новая Каледония. Это вызвало возмущение мировой научной общественности. В Англии был организован комитет защиты Реклю. В него входили крупнейшие ученые и деятели культуры, в том числе Ч. Дарвин. Комитет добился отмены каторги. Реклю поселился в Швейцарии и продолжал заниматься географией. Он изучил швейцарские Альпы, совершил путешествие по ряду стран Европы, побывал в Африке, снова посетил Америку, а затем поселился в Брюсселе, где до конца своих дней работал над географическими книгами. Он издал в 19 томах «Всеобщую географию». В этом труде Реклю описал природу, население и хозяйство всех стран мира. Последнее крупное произведение Реклю «Человек и Земля», составившее 6 томов, посвящено истории человечества и роли в его развитии природных условий. Во всех работах Реклю проходит идея гуманизма. Он отрицал превосходство народов Западной Европы над остальными народами Земли и считал равноценными все нации и народности независимо от цвета кожи и других расовых признаков. Труды Реклю во многом устарели, и некоторые вопросы им освещены неверно. Например, ошибочно его утверждение, что исторический путь народов определяется природными условиями. Но его заслуги в развитии географической науки трудно переоценить. До конца жизни Реклю оставался преданным делу революции. С волнением он встретил сообщение о событиях 1905 г. в России и, выступая на многолюдном митинге, заключил свою речь словами: «Мы ожидаем от наших русских братьев, что в день освобождения они помогут так же освободиться миллионам людей побежденных и угнетенных народностей!» За несколько часов до смерти Реклю прочли сообщение о революционном восстании на броненосце «Потемкин». Последними его словами были: «Революция идет! Революция приближается!» Среди географов, изучавших Америку, почетное место принадлежит знаменитому климатологу Александру Ивановичу Воейкову. В 1873 г. он побывал на Великих озерах, в Скалистых горах, а затем в Центральной Америке. На пароходе Александр Иванович совершил путешествие вокруг Южной Америки. Ученый делал остановки в Перу, Чили и других государствах этой части света. По Амазонке Воейков поднимался до Сантарема, но заболел тропической лихорадкой и был вынужден вернуться к морю. В 1875—1876 гг. исследователь побывал в Индии, на Цейлоне, в Индонезии, Южном Китае, Японии. Он вел наблюдения за особенностями климатов на разных материках. Итоги своих многочисленных наблюдений Воейков изложил в книге «Климаты земного шара, в особенности России». Воейков уточнил границы климатических поясов и разработал классификацию климатов всего земного шара. Он занимался исследованиями снежного покрова. Его интересовали условия образования снега и распределения по поверхности Земли. Александр Иванович разработал также классификацию рек в зависимости от климатов. Он изучал влияние климата на развитие сельскохозяйственных культур. А. И. Воейков первым указал на возможность возделывания чая в Закавказье и цитрусовых культур на Черноморском побережье Кавказа. Будучи активным деятелем Русского географического общества, Александр Иванович Воейков воспитал много выдающихся климатологов и географов. Его труды — ценный вклад в мировую науку.

|

ПОИСК

Block title

|